写字楼办公的社交活动区如何促进员工之间的交流

更新日期:

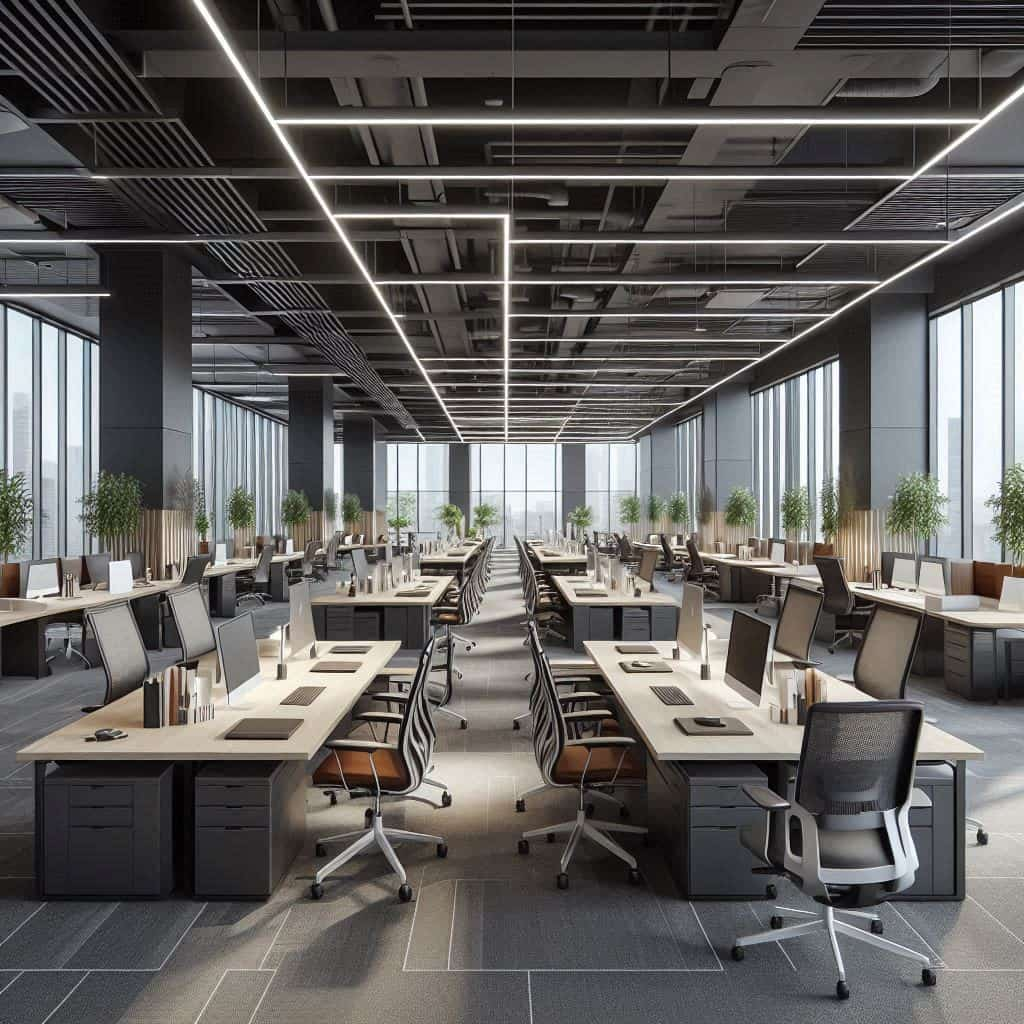

在现代办公环境中,员工之间的有效交流已成为提升团队协作和创新能力的关键因素。许多企业开始重视办公空间的社交功能设计,尤其是专门用于非正式互动的区域。这类空间不仅打破了传统格子间的隔阂,还能通过轻松的氛围激发更多创意火花。

以安粮东怡金融广场为例,其设计团队在规划时特别注重公共区域的社交属性。通过将茶水间、休息区与小型讨论区融合,员工在喝咖啡或短暂休息时能自然展开对话。这种布局避免了刻意安排的会议压力,让跨部门沟通变得更流畅。数据显示,超过60%的灵感碰撞发生在非正式场合,而这类区域正是孕育这类机会的温床。

色彩与家具的选择同样影响着交流意愿。明亮的色调搭配模块化沙发和可移动桌椅,能快速适应不同规模的临时讨论。例如,采用暖色系装饰的角落更容易吸引员工驻足,而高度可调节的站立式吧台则适合三五人即兴分享想法。这些细节设计传递出“此处欢迎交谈”的暗示,从而降低社交的心理门槛。

定期组织的主题活动也能激活社交空间的价值。每周一次的午餐分享会或月度兴趣小组聚会,为员工提供了结构化又不失轻松的互动机会。某科技公司曾统计,参与过此类活动的员工跨项目合作效率提升了27%。关键在于活动设计要避免强制参与,而是通过趣味性内容吸引自发加入。

技术设备的合理嵌入同样重要。在公共区域配置无线投屏和电子白板,可以让偶然的讨论立刻转化为可视化成果。某设计公司甚至在休息区安装了可书写的玻璃墙,员工随时记录灵感的同时,也吸引了路过的同事加入讨论。这种即兴协作模式往往能产生意想不到的创新方案。

值得注意的是,社交区域的边界感需要精准把控。半开放式的设计既能保证交谈隐私,又不会完全隔绝外部参与可能。植物隔断或声学优化材料的使用,可以在物理上划分区域而不造成心理隔离。这种平衡让内向型员工也能逐步适应社交节奏。

从管理角度看,这类空间的成效需要时间沉淀。初期可通过匿名问卷收集使用反馈,逐步调整设施配置。某咨询公司发现,将零食补给点从角落移至中心区域后,员工停留时间平均增加了15分钟,自然发起的业务讨论量显著上升。

归根结底,优秀的社交空间设计应当像催化剂一般,在不干扰主业的前提下,让交流成为办公文化的自然组成部分。当员工们习惯于在这些区域分享知识、解决问题时,整个团队的创造力和凝聚力都将获得质的飞跃。